Listen to the article

Verkörperter Kohlenstoff vs. betrieblicher Kohlenstoff

Die bebaute Umwelt trägt etwa 40 % zu den globalen CO₂‑Emissionen bei. Dieser Kohlenstoff stammt aus zwei Quellen: verkörpertem und betrieblichem Kohlenstoff. Den meisten ist der betriebliche Kohlenstoff bekannt – der Kohlenstoff, der im Betrieb eines Gebäudes entsteht, etwa durch:

-

Beleuchtung

-

Heizung

-

Belüftung

-

Kühlung oder Klimatisierung

-

Allgemeiner Stromverbrauch im gesamten Gebäude

Der betriebliche Kohlenstoff-Fußabdruck eines Gebäudes ist die Summe des gesamten Kohlenstoffs, der während der gesamten Nutzungsdauer des Gebäudes erzeugt wird, die leicht 50 oder mehr Jahre betragen kann.

Der verkörperte Kohlenstoff ist der Kohlenstoff-Fußabdruck eines Gebäudes, bevor es gebaut wird, und umfasst die während des Bauprozesses ausgestoßenen Treibhausgase. Dazu gehören Dinge wie:

-

Gewinnung und Herstellung von Materialien

-

Transport von Materialien

-

Produktion

- Bauwesen

-

Rückbau und Sanierung

-

End-of-Life-Demontage

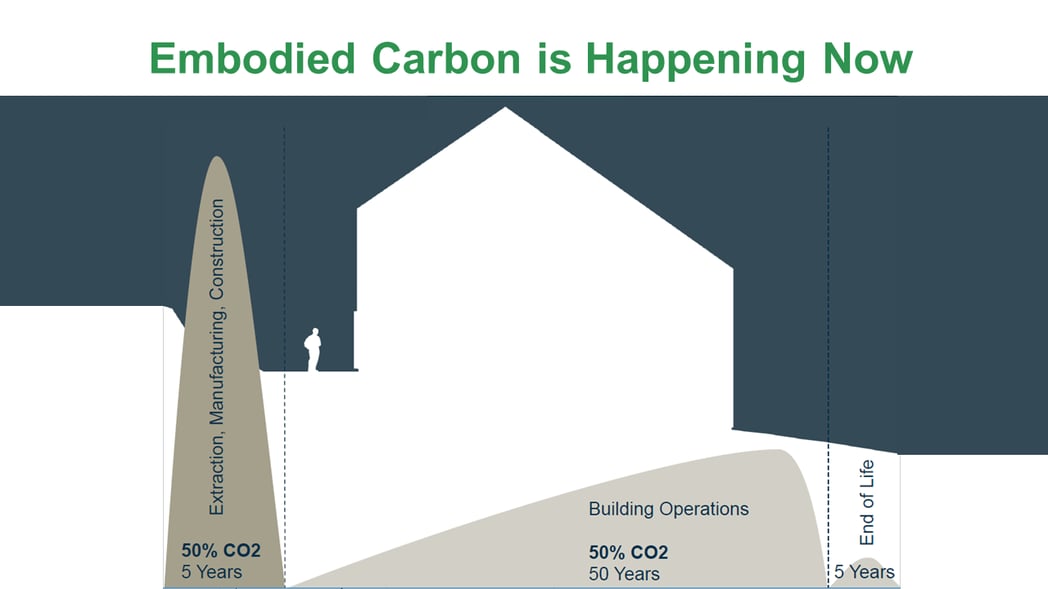

Verkörperter Kohlenstoff ist der „upfront carbon“, der freigesetzt wird, bevor ein Gebäude überhaupt genutzt wird.

40 % der jährlichen CO2-Emissionen stammen aus der bebauten Umwelt, und 13 % davon sind vorgelagerter oder verkörperter Kohlenstoff.

40%

of annual CO2 emissions come from the built environment

Obwohl nur etwa 13 % der Emissionen von Gebäuden auf verkörperten Kohlenstoff entfallen, fokussieren wir darauf – weil dieser sofort in die Atmosphäre gelangt und nicht über 50 Jahre verteilt. Ein schneller Abbau des verkörperten Kohlenstoffs kann dadurch Wirkung entfalten.

Außerdem wird das Energienetz zunehmend sauberer: In den letzten 50 Jahren hat die AEC-Branche den Fokus auf energieeffiziente Gebäude gelegt. Zudem stammen erneuerbare Energien inzwischen aus saubereren Quellen. Dadurch sinkt der betriebliche Kohlenstoff. Parallel steigt der Anteil des verkörperten Kohlenstoffs, der künftig fast die Hälfte der Emissionen neuen Bauens ausmachen wird. Kanada, Schweden und Norwegen verzeichnen bereits nahezu ein 50/50-Verhältnis. Diese Entwicklung verdeutlicht: Wenn wir zukunftsweisend handeln wollen, muss der Fokus bereits jetzt auf verkörpertem Kohlenstoff liegen.

Die wahren Kosten des verkörperten Kohlenstoffs

Mit der Dekarbonisierung des Netzes werden die betrieblichen Kohlenstoffemissionen allmählich zurückgehen. Da der gebundene Kohlenstoff jedoch vor der Nutzung des Gebäudes verbraucht wird, handelt es sich um versunkene Kosten, die nach Fertigstellung des Gebäudes nicht mehr reduziert werden können. Bei unserem Streben nach einem Netto-Nullenergieverbrauch bis 2050 wird der gebundene Kohlenstoff eine entscheidende Rolle dabei spielen, ob wir erfolgreich sind oder nicht.

Unser globales CO₂‑Budget bis 2050 liegt bei 420 Gt (Gigatonnen). Das ist die Menge an Kohlenstoff, die wir in den nächsten 27 Jahren emittieren können, um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen. Im Moment überschreiten wir dieses Budget drastisch: Bei der derzeitigen Rate von 53 GT pro Jahr werden wir bis 2050 voraussichtlich 1325 GT erreichen. Um diesen Trend zu stoppen, müssen wir den sofortigen Ausstoß senken – und genau hier greift der verkörperte Kohlenstoff.

Die dringende Notwendigkeit der Messung und Reduzierung

Lebenszyklus-Bewertung (LCA)

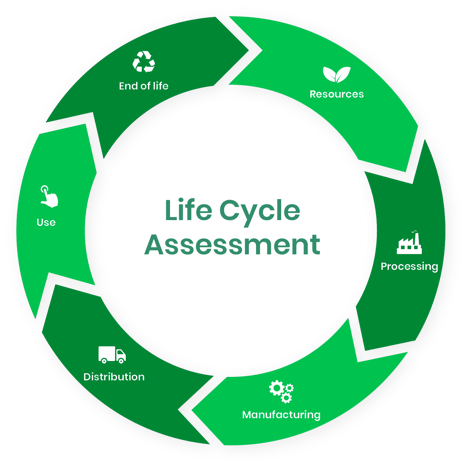

Die Ökobilanz (Life Cycle Assessment, LCA) ist eine Methode, um die Umweltauswirkungen des Baus eines Objekts, z. B. eines Hauses oder einer Brücke, von Anfang bis Ende zu verstehen. One Click LCA bietet die Werkzeuge, die Sie brauchen, um diesen komplizierten Prozess zu vereinfachen.

Und so funktioniert es:

Materialien (verkörperter Kohlenstoff): Der erste Schritt besteht darin, alle Materialien zu betrachten, die für den Bau benötigt werden – etwa Holz, Beton oder Stahl. Dabei verfolgen wir den Weg dieser Materialien von der Quelle – also dem Wald oder der Mine – bis zur Anlieferung auf der Baustelle. Ziel ist es, sowohl Herkunft als auch Herstellungsprozesse transparent zu machen.

Bauphase (verkörperter Kohlenstoff): Anschließend wird analysiert, wie sich der eigentliche Bauprozess auf die Umwelt auswirkt. Dazu gehören Energieverbrauch, Abfallmengen und die Emissionen, die während der Bauarbeiten entstehen.

Nutzungsphase (betrieblicher Kohlenstoff): Nach Fertigstellung des Gebäudes wird betrachtet, wie das Gebäude genutzt wird. In einem gewerblich genutzten Gebäude analysieren wir zum Beispiel die Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagensysteme (HVAC), um den zu erwartenden Energieverbrauch über die Lebensdauer zu berechnen.

End-of-Life: Zum Schluss betrachten wir das Lebensende des Gebäudes: Wird es abgerissen? Können Bauteile recycelt oder wiederverwendet werden? Welche Umweltauswirkungen entstehen in dieser Phase?

Indem alle diese Schritte berücksichtigt werden, entsteht ein vollständiges Bild der Umweltauswirkungen eines Gebäudes über seinen gesamten Lebenszyklus. Auf diese Weise lassen sich fundierte Entscheidungen treffen, um von Anfang an umweltfreundlicher und ressourcenschonender zu bauen.

Indem alle diese Schritte berücksichtigt werden, entsteht ein vollständiges Bild der Umweltauswirkungen eines Gebäudes über seinen gesamten Lebenszyklus. Auf diese Weise lassen sich fundierte Entscheidungen treffen, um von Anfang an umweltfreundlicher und ressourcenschonender zu bauen.

Das Ziel einer Ökobilanz besteht darin, Bauwerke so zu gestalten, dass ihre negativen Umweltauswirkungen minimiert werden. Sie helfen dabei, unsere Klimaziele zu erreichen und den Kohlenstoffausstoß gezielt zu senken. In der Vergangenheit war es schwierig, verkörperten Kohlenstoff präzise zu messen. Mit der Software von One Click LCA lässt sich verkörperter Kohlenstoff heute schnell und zuverlässig quantifizieren.

Durch die Reduktion des Materialeinsatzes insgesamt und den Ersatz emissionsintensiver Materialien durch CO₂-ärmere Alternativen können Bauunternehmen aktiv dazu beitragen, die globalen Klimaziele für 2050 zu erreichen. Und das muss nicht teuer sein: One Click LCA hat Kunden dabei geholfen, ihre verkörperten Emissionen um 30 % zu senken – ohne Mehrkosten. Einige Projekte konnten dabei sogar Budget einsparen.

Weitere Maßnahmen, die wir heute ergreifen können

Materialeinsatz reduzieren: Der erste und wichtigste Schritt. Weniger Materialien zu verwenden, verringert direkt den verkörperten Kohlenstoff eines Projekts. Gleichzeitig sinken fast immer auch die Baukosten.

Materialien mit niedrigem CO2-Fußabdruck wählen: Setzen Sie Materialien ein, deren Herstellung weniger Emissionen verursacht. Zum Beispiel: Wenn nachhaltig gewonnenes Holz anstelle von Beton oder Stahl verwendet wird, kann der verkörperte Kohlenstoff deutlich reduziert werden.

Recycelte und wiederverwendete Materialien einsetzen: Statt ausschließlich neue Materialien zu verwenden, sollten Baustoffe aus bestehenden Gebäuden oder anderen Quellen wiederverwendet oder recycelt werden. Das reduziert den Bedarf an energieintensiver Neuproduktion.

Energieeffiziente Bauverfahren nutzen: Verwenden Sie Bauprozesse, die weniger Energie erfordern. Vorfertigung (z. B. von Modulen oder Bauelementen) kann energieeffizienter sein als herkömmliche Verfahren auf der Baustelle.

Design für Langlebigkeit: Planen Sie Gebäude so, dass sie über viele Jahrzehnte nutzbar bleiben. Je länger ein Gebäude besteht, desto seltener muss neu gebaut werden – was langfristig verkörperten Kohlenstoff einspart.

Anpassungsfähigkeit: Entwickeln Sie Gebäude, die sich an wechselnde Anforderungen anpassen lassen. So vermeiden Sie Abriss und Neubau bei sich ändernder Nutzung – und sparen damit erheblich verkörperten Kohlenstoff.

Bestehende Gebäude sanieren: Sanierungen sind eine effektive Möglichkeit, Emissionen zu reduzieren und die Lebensdauer eines Gebäudes zu verlängern. Durch die Wiederverwendung von Bausubstanz, insbesondere von Fundamenten, können 50–75 % der verkörperten Emissionen eingespart werden. Auch der Einsatz von Materialien mit geringerem Kohlenstoff-Fußabdruck – z. B. recyceltem Stahl – trägt zur Reduktion bei.

Aufklärung und Bewusstseinsbildung: Sensibilisierung von Baufachleuten, Bauherren und der Öffentlichkeit für die Bedeutung der Reduzierung des gebundenen Kohlenstoffs. Wenn das Bewusstsein für diese Thematik wächst, wird nachhaltiges Bauen zur Norm – und nicht zur Ausnahme.

Die Dringlichkeit der Klimakrise erfordert sofortige Maßnahmen zur Reduzierung des gebundenen Kohlenstoffs. Organisationen wie SE2050, Infra2050, das Carbon Leadership Forum und der World Green Building Council haben sich dazu verpflichtet, bis zum Jahr 2050 einen Nettokohlenstoffausstoß von Gebäuden zu erreichen. Es werden Bauvorschriften, Regulierungsmaßnahmen und Beschaffungsinitiativen entwickelt, um Anreize für kohlenstoffarme Materialien und nachhaltige Baupraktiken zu schaffen.

Regulatorischer Impuls für Dekarbonisierung

Regierungen spielen eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, die Baubranche zur Reduktion des verkörperten Kohlenstoffs zu bewegen. So können sie dabei helfen:

Festlegung von Standards und Vorschriften: Regierungen können Standards setzen, die Bauunternehmen verpflichten, bestimmte Umweltkriterien einzuhalten – etwa durch Emissionsgrenzwerte oder durch den Einsatz CO₂-armer Materialien.

In Europa entstehen aktuell zahlreiche solcher Regelwerke:

- In Frankreich müssen öffentliche Neubauten seit 2022 zu mindestens 50 % aus Holz oder biogenen Materialien bestehen.

- In den Niederlanden gelten seit 2018 verpflichtende Grenzwerte für verkörperten Kohlenstoff bei öffentlichen Projekten.

- Skandinavische Länder wie Dänemark und Schweden haben Lebenszyklusanalysen (Whole Life Carbon) in Bauvorschriften integriert – ein Ansatz, der bald europaweit Standard wird.

- Die überarbeitete EU-Gebäuderichtlinie (EPBD, 2024) verpflichtet Mitgliedstaaten ab 2028 zu vollständigen CO₂-Bilanzen für neue Gebäude > 1 000 m².

In den USA verpflichten Initiativen wie der Buy Clean Act die Hersteller, bei Verkäufen an verschiedene Regierungsbehörden Angaben über den verkörperten Kohlenstoff zu machen. US-Bundesstaaten wie Kalifornien, New York, Washington, Colorado und Minnesota haben bereits "Buy Clean"-Gesetze verabschiedet, die auf den verkörperten Kohlenstoffausstoß abzielen.

Anreize und Subventionen: Staaten können Förderprogramme oder Steuererleichterungen für Unternehmen anbieten, die CO₂-arme Materialien einsetzen oder emissionsarme Bautechniken anwenden. Frankreich und die Niederlande koppeln etwa staatliche Förderungen zunehmend an die Kohlenstoffperformance eines Projekts. Auch viele Kommunen in Europa berücksichtigen inzwischen EPDs in der öffentlichen Beschaffung.

Förderung von Forschung und Entwicklung: Europäische Länder – darunter Schweden, Deutschland und Finnland – fördern aktiv die Entwicklung neuer Baustoffe und digitaler Werkzeuge zur Lebenszyklusbewertung. Die EU unterstützt entsprechende Initiativen im Rahmen von Horizon Europe und dem Green Deal.

Förderung von Zertifizierungen für grünes Bauen: Zertifizierungssysteme wie BREEAM, HQE (Frankreich) oder DGNB (Deutschland) fördern CO₂-arme Bauweisen. Mehrere Mitgliedsstaaten erkennen diese Systeme auch in regulatorischen Kontexten an, insbesondere bei öffentlichen Ausschreibungen.

Öffentliche Beschaffungspolitik: Die öffentliche Hand ist in vielen EU-Ländern der größte Bauherr. Über nachhaltige Beschaffungsrichtlinien – zum Beispiel verpflichtende CO₂-Nachweise im Rahmen nationaler „Buy Clean“-Initiativen – setzen Regierungen ein starkes Marktsignal. Die EU selbst verpflichtet sich im Green Public Procurement (GPP) zur Förderung emissionsarmer Bauprodukte.

Informations- und Aufklärungsarbeit: Staatliche Stellen und Branchenverbände investieren in die Aus- und Weiterbildung von Planern, Bauherren und Behörden. Ziel ist ein gemeinsames Verständnis für verkörperten Kohlenstoff und praktikable Lösungen zur Reduktion.

Infrastruktur für nachhaltige Materialien: Einige Länder bauen gezielt Recyclingkapazitäten für Bauabfälle auf oder fördern die lokale Produktion CO₂-armer Materialien. Finnland und Belgien investieren zudem in digitale Produktpässe und offene LCA-Datenbanken.

Anpassung von Bauordnungen und Genehmigungsprozessen: Mehrere Mitgliedsstaaten – darunter Frankreich, Dänemark und die Niederlande – haben ihre Bauvorschriften bereits um Anforderungen zur CO₂-Bilanzierung erweitert. Die EU‑Gebäuderichtlinie schreibt diese Praxis künftig auch für andere Länder vor.

Zusammenarbeit mit der Industrie: Initiativen wie das „New European Bauhaus“ oder nationale Roadmaps für CO₂‑neutrales Bauen zeigen, wie durch Zusammenarbeit zwischen Staat, Industrie und Forschung praxisnahe Lösungen entstehen.

Verkörperter Kohlenstoff und das "Carbon Loophole"

Einige Länder haben erkannt, dass sie ihre nationalen CO₂-Emissionen senken können – indem sie gleichzeitig Emissionen in anderen Regionen steigen lassen. Dies geschieht, wenn Unternehmen ihre Produktion in Länder mit weniger strengen Klimaschutzvorgaben verlagern, um Kosten für CO₂-Emissionen zu vermeiden. Auf dem Papier sinken so die inländischen Emissionen – tatsächlich werden sie nur ausgelagert.

Das Problem: Wir unterschätzen dadurch das Ausmaß der Emissionen, die unser Konsum und unsere Bauprojekte verursachen. Wenn wir die Treibhausgase nicht mitrechnen, die in importierten Produkten „versteckt“ sind, fehlt uns ein wesentlicher Teil des Gesamtbilds. Und ohne dieses Verständnis könnten viele unserer Klimaschutzmaßnahmen weniger bewirken, als wir hoffen.

Diese Lücke – oft als „Carbon Loophole“ oder Kohlenstoffschleuse bezeichnet – macht etwa 25 % der globalen Emissionen aus, die in grenzüberschreitend gehandelten Gütern enthalten sind.

Unterschiedliche Länder und Regionen arbeiten derzeit an politischen Maßnahmen, um dieses Problem zu adressieren und den sogenannten Carbon Leakage zu begrenzen:

- Die Europäische Union führt mit dem CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) einen CO₂-Grenzausgleich für energieintensive Produkte wie Stahl, Zement oder Aluminium ein. Unternehmen müssen künftig Emissionsdaten für importierte Produkte vorlegen und ggf. CO₂-Zertifikate erwerben.

-

Das Vereinigte Königreich, Kanada und die USA prüfen derzeit ähnliche Maßnahmen, um heimische Industrie zu schützen und CO₂-intensive Importe fair zu bepreisen.

-

Initiativen wie Buy Clean und Green Public Procurement (GPP) zielen darauf ab, den CO₂-Fußabdruck bei öffentlichen Beschaffungen offenzulegen und Emissionen entlang der Lieferkette zu berücksichtigen.

Ein weiterer zentraler Hebel: Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Sie ermöglichen es, die Emissionen eines Produkts entlang der gesamten Lieferkette transparent zu machen – einschließlich Materialherkunft, Herstellungsverfahren, Transport und Lebenszyklusende. So lässt sich mit hoher Genauigkeit bestimmen, welche CO₂-Bilanz ein Produkt oder Baustoff tatsächlich mit sich bringt – unabhängig vom Produktionsland.

Diese Instrumente sind entscheidend, um verborgene Emissionen sichtbar zu machen – und die Carbon Loophole zu schließen.

One Click LCAs EPD-Generator: Den CO₂-Fußabdruck Ihrer Produkte einfach per EPD erfassen.

Ein gemeinsamer Weg zur Netto-Null

Bis 2060 wird sich die weltweite bebaute Fläche voraussichtlich verdoppeln. Das bedeutet: Zusätzlich rund 230 Gigatonnen verkörperter Kohlenstoff gelangen in die Atmosphäre – und wir würden damit fast 400 % unseres verbliebenen CO₂-Budgets überschreiten.

Deshalb ist es heute wichtiger denn je, verkörperten Kohlenstoff konsequent anzugehen.

Was können wir tun?

- Gebäude so gestalten, dass sie verkörperten Kohlenstoff von Anfang an minimieren

- Bestehende Gebäude sanieren, statt neu zu bauen – und so Energie und Material sparen

- CO₂-arme oder recycelte Baustoffe einsetzen

- Werkzeuge wie One Click LCA nutzen, um fundierte, datenbasierte Entscheidungen zu treffen

Diese Maßnahmen helfen nicht nur, die Umweltauswirkungen einzelner Projekte zu senken – sie tragen auch messbar zur Eindämmung der globalen Klimakrise bei.

Die Dringlichkeit erfordert kollektives Handeln. Architekt:innen, Ingenieur:innen, Bauherren, Investoren, Behörden und Nutzer:innen – alle Akteure entlang der Wertschöpfungskette müssen sich ihrer Verantwortung bewusst werden und konkrete Schritte einleiten.

Wenn wir diese Chance nutzen, können wir gemeinsam eine gebaute Umwelt schaffen, die sowohl funktional als auch klimagerecht ist. Ein emissionsarmes Gebäude nach dem anderen – für eine nachhaltige Zukunft.

Carbon-Experten-Newsletter

Branchennachrichten und Einblicke – direkt in Ihr Postfach

Möchten Sie mehr erfahren?

Marios Tsikos • Jul 15 2024

Asha Ramachandran • Mai 12 2025

Asha Ramachandran • Dez 09 2025

Asha Ramachandran • Jul 18 2025